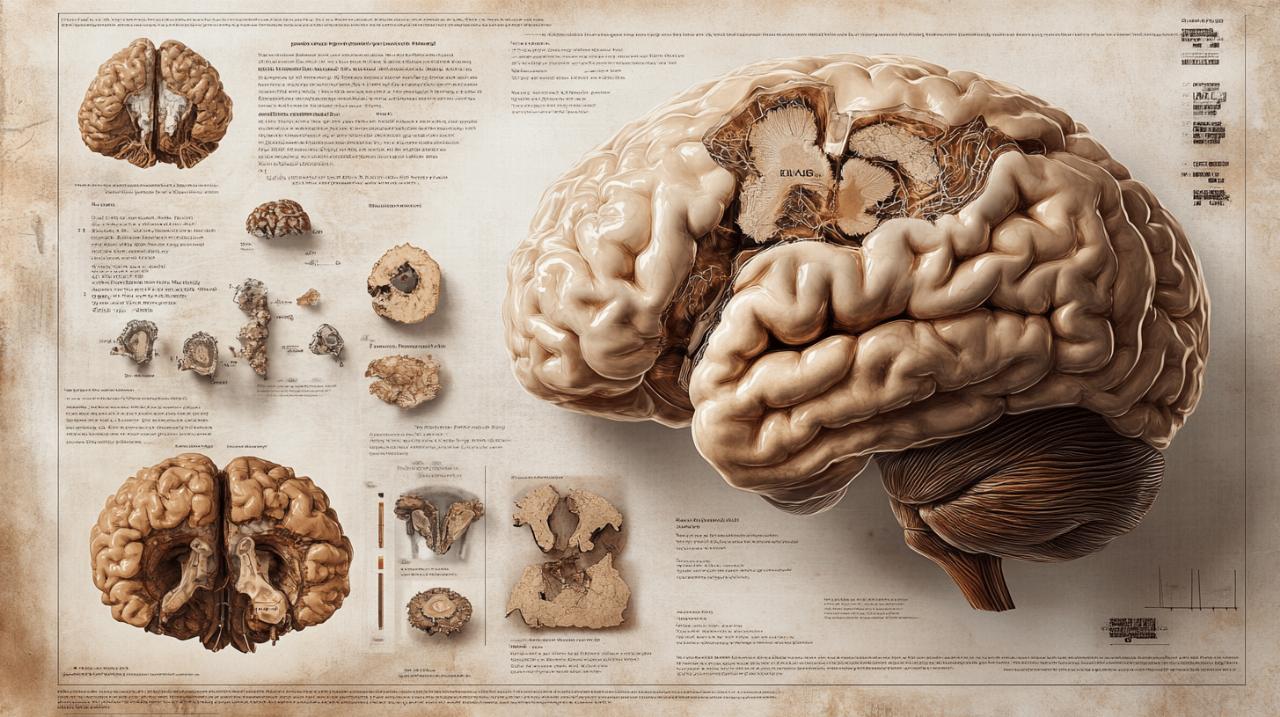

L'atrophie cortico-sous-corticale représente une diminution du volume cérébral, affectant différentes zones du cerveau. Cette altération neurologique complexe nécessite une compréhension approfondie pour établir un diagnostic précis et adapter les soins aux patients touchés par cette condition.

Comprendre l'anatomie du cerveau affectée par l'atrophie

Le cerveau, organe central du système nerveux, subit des modifications structurelles au fil du temps. L'atrophie, caractérisée par une réduction du volume cérébral, peut survenir naturellement avec l'âge ou résulter de pathologies spécifiques comme la maladie d'Alzheimer.

La structure du cortex cérébral et ses fonctions

Le cortex cérébral constitue la partie superficielle du cerveau. Cette zone, essentielle au traitement des informations, participe aux fonctions cognitives, notamment la mémoire et le langage. L'atrophie fronto-pariétale affecte particulièrement ces régions, entraînant des déficits neurologiques spécifiques.

Les régions sous-corticales et leur rôle

Les structures sous-corticales, situées dans la profondeur du cerveau, jouent un rôle fondamental dans la transmission des signaux nerveux. L'atrophie de ces zones peut se manifester sous différentes formes : diffuse, modérée ou harmonieuse, chacune présentant des caractéristiques distinctes identifiables par imagerie médicale.

Les manifestations cliniques de l'atrophie cortico-sous-corticale

L'atrophie cortico-sous-corticale représente une diminution du volume cérébral, se manifestant par divers signes neurologiques. Cette affection survient généralement après 60 ans et constitue un phénomène physiologique lié au vieillissement. Les manifestations varient selon le type d'atrophie : diffuse, fronto-pariétale, modérée ou harmonieuse.

Les symptômes cognitifs observables

Les troubles cognitifs se manifestent différemment selon la localisation et l'étendue de l'atrophie cérébrale. Dans le cas d'une atrophie fronto-pariétale, les patients présentent des altérations de la mémoire et des difficultés de langage. L'atrophie diffuse, caractéristique de la maladie d'Alzheimer, entraîne des déficits neurologiques plus étendus. L'atrophie modérée, quant à elle, reste souvent bien compensée par le cerveau, avec des impacts limités sur les fonctions cognitives.

Les signes physiques caractéristiques

Les manifestations physiques de l'atrophie cortico-sous-corticale nécessitent une évaluation médicale approfondie. Les examens d'imagerie médicale, notamment le scanner, l'IRM et la tomodensitométrie, révèlent une réduction de la masse cérébrale. Les troubles comportementaux constituent un signe d'alerte majeur, particulièrement chez les sujets âgés, justifiant une consultation neurologique. Cette pathologie peut également apparaître chez le nourrisson suite à des malformations, une hypoxie ou des hémorragies, avec des manifestations spécifiques à cet âge.

Les avancées technologiques dans le diagnostic

Le diagnostic de l'atrophie cortico-sous-corticale bénéficie des progrès remarquables réalisés dans le domaine des neurosciences. Ces innovations permettent aux professionnels de santé d'établir des diagnostics précis et d'adapter leurs stratégies thérapeutiques selon les différents types d'atrophies identifiés.

Les nouvelles techniques d'imagerie médicale

L'imagerie médicale moderne offre des outils sophistiqués pour visualiser la diminution du volume cérébral. Le scanner, l'IRM et la tomodensitométrie permettent une observation détaillée de la masse cérébrale. Ces technologies différencient les formes d'atrophies : diffuse, fronto-pariétale, modérée ou harmonieuse. L'analyse approfondie des images aide les neurologues à identifier les zones touchées et à évaluer l'évolution de la pathologie.

Les biomarqueurs spécifiques identifiés

La recherche en neurologie a mis en évidence des indicateurs biologiques caractéristiques selon les types d'atrophies. Ces marqueurs s'avèrent particulièrement utiles dans le diagnostic des atrophies liées à la maladie d'Alzheimer ou aux traumatismes cérébraux. Les médecins utilisent ces données pour établir des diagnostics précoces, notamment chez les patients de plus de 60 ans présentant des troubles cognitifs ou du langage. Cette approche permet une prise en charge adaptée et un accompagnement personnalisé des patients et de leurs proches.

Les approches thérapeutiques actuelles

L'évolution des connaissances sur l'atrophie cortico-sous-corticale a permis d'établir différentes stratégies thérapeutiques adaptées. Cette pathologie, caractérisée par une diminution du volume cérébral, nécessite une prise en charge personnalisée. Les médecins élaborent des plans de traitement spécifiques selon les manifestations neurologiques observées chez chaque patient.

L'évolution des connaissances sur l'atrophie cortico-sous-corticale a permis d'établir différentes stratégies thérapeutiques adaptées. Cette pathologie, caractérisée par une diminution du volume cérébral, nécessite une prise en charge personnalisée. Les médecins élaborent des plans de traitement spécifiques selon les manifestations neurologiques observées chez chaque patient.

Les traitements médicamenteux disponibles

La prescription médicamenteuse s'adapte aux causes sous-jacentes de l'atrophie cérébrale. Les neurologues prescrivent des molécules ciblées pour la maladie d'Alzheimer lorsque celle-ci est identifiée comme facteur déclencheur. Le diagnostic précis, établi grâce à l'imagerie médicale comme l'IRM ou le scanner, guide le choix des traitements. Les médicaments visent à ralentir la progression de la maladie et à atténuer les symptômes associés aux déficits neurologiques.

Les stratégies de réhabilitation cognitive

La réhabilitation cognitive constitue un axe majeur du traitement. Cette approche comprend des exercices ciblés pour maintenir les fonctions cérébrales, particulièrement pour les patients présentant des troubles de la mémoire et du langage liés à l'atrophie fronto-pariétale. Les professionnels de santé intègrent également l'accompagnement des proches dans le processus thérapeutique. Les exercices sont adaptés selon le type d'atrophie – diffuse, modérée ou harmonieuse – et l'âge du patient, avec une attention particulière pour les sujets âgés de plus de 60 ans.

Les facteurs de risque et causes de l'atrophie cortico-sous-corticale

L'atrophie cortico-sous-corticale représente une diminution du volume cérébral, caractérisée par différentes manifestations neurologiques. Cette altération structurelle du cerveau se manifeste selon plusieurs formes : diffuse, fronto-pariétale, modérée ou harmonieuse. La compréhension des facteurs impliqués dans son développement s'avère essentielle pour optimiser sa prise en charge.

Les prédispositions génétiques et environnementales

Les facteurs de risque de l'atrophie cortico-sous-corticale englobent diverses origines. Chez le nourrisson, cette pathologie peut survenir suite à des malformations, une hypoxie ou des hémorragies cérébrales. L'imagerie médicale, notamment le scanner, l'IRM et la tomodensitométrie, permet d'observer cette réduction de la masse cérébrale. Les examens médicaux révèlent également l'impact des traumatismes sur le développement de cette condition neurologique.

Le rôle du vieillissement et des maladies neurodégénératives

Le vieillissement constitue un facteur majeur dans l'apparition de l'atrophie cortico-sous-corticale, généralement observée après 60 ans. L'atrophie harmonieuse s'inscrit dans un processus naturel lié à l'âge, tandis que l'atrophie diffuse s'associe fréquemment à la maladie d'Alzheimer. L'atrophie modérée, considérée physiologique, bénéficie souvent d'une bonne compensation naturelle. Les troubles cognitifs et comportementaux nécessitent un suivi neurologique spécialisé, accompagné d'une prise en charge adaptée impliquant l'entourage du patient.

La prévention et la surveillance de l'atrophie cortico-sous-corticale

L'atrophie cortico-sous-corticale représente une diminution progressive du volume cérébral, nécessitant une attention particulière dans sa prise en charge. Cette affection neurologique, survenant généralement après 60 ans, se manifeste sous différentes formes, allant de l'atrophie diffuse à l'atrophie harmonieuse liée à l'âge. La mise en place d'une stratégie préventive associée à un suivi adapté permet d'optimiser la qualité de vie des patients.

Les mesures préventives recommandées par les spécialistes

Les neurologues préconisent une approche préventive face à l'atrophie cortico-sous-corticale. L'identification des facteurs de risque constitue une étape essentielle. Les examens médicaux, incluant scanner, IRM et tomodensitométrie, permettent une détection précoce des modifications du volume cérébral. La surveillance est renforcée chez les personnes présentant des antécédents de traumatismes crâniens ou des signes de la maladie d'Alzheimer. Une attention spécifique est portée aux nouveau-nés ayant subi des complications comme l'hypoxie ou des hémorragies cérébrales.

Le suivi médical personnalisé des patients

Le suivi médical s'adapte aux différentes formes d'atrophie identifiées. Pour l'atrophie fronto-pariétale, l'accent est mis sur l'évaluation régulière des fonctions mnésiques et langagières. L'atrophie modérée, généralement physiologique, nécessite une surveillance plus espacée. Les patients atteints d'atrophie diffuse, notamment dans le cadre d'une maladie d'Alzheimer, bénéficient d'un accompagnement renforcé incluant les proches. Les manifestations neurologiques variables demandent une adaptation constante du plan de soins, avec une attention particulière aux modifications comportementales chez les sujets âgés.